このサイトは 「株式会社KOTOBUKI」をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。

こちらのページでは、防音リノベーション事例をもとに、設計上の工夫・注意点・シアタールーム後付けのポイントを整理して紹介します。本コンテンツはKOTOBUKIの「憩いのお家時間ビフォーアフター」施工事例を参考に構成しています。

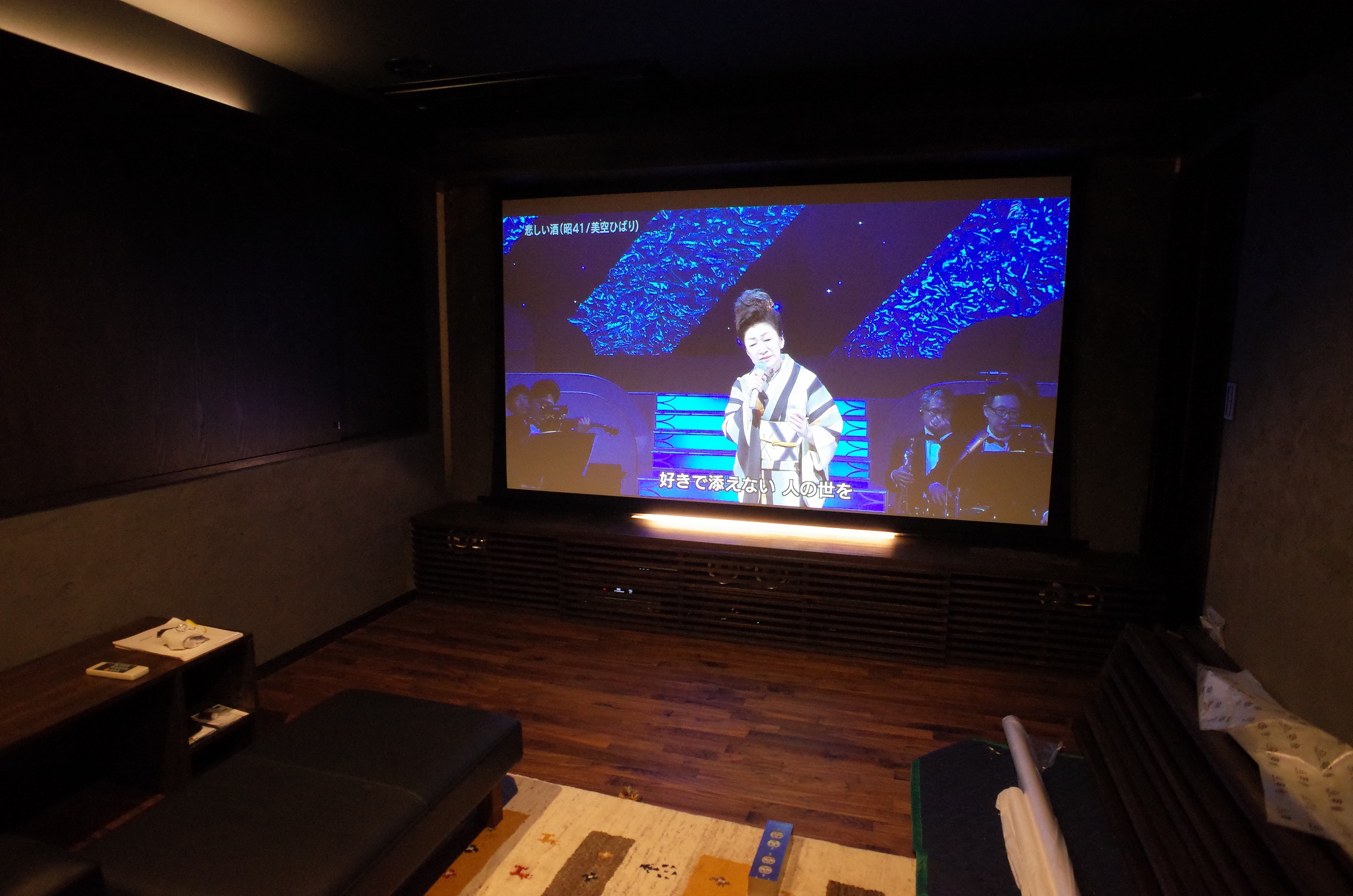

本事例は、夫婦二人の暮らしに合わせて間取りを刷新し、「和室を増築してオーディオルーム化」「二階寝室をホームシアター兼用」にしたリノベーションです。構造は木造軸組工法、施工エリアは名古屋市。2014年(一期)と2016年(二期)の二段階で実施され、漆喰仕上げやウッドデッキ一体のLDKなど、居住性と音環境の両立を図っています。

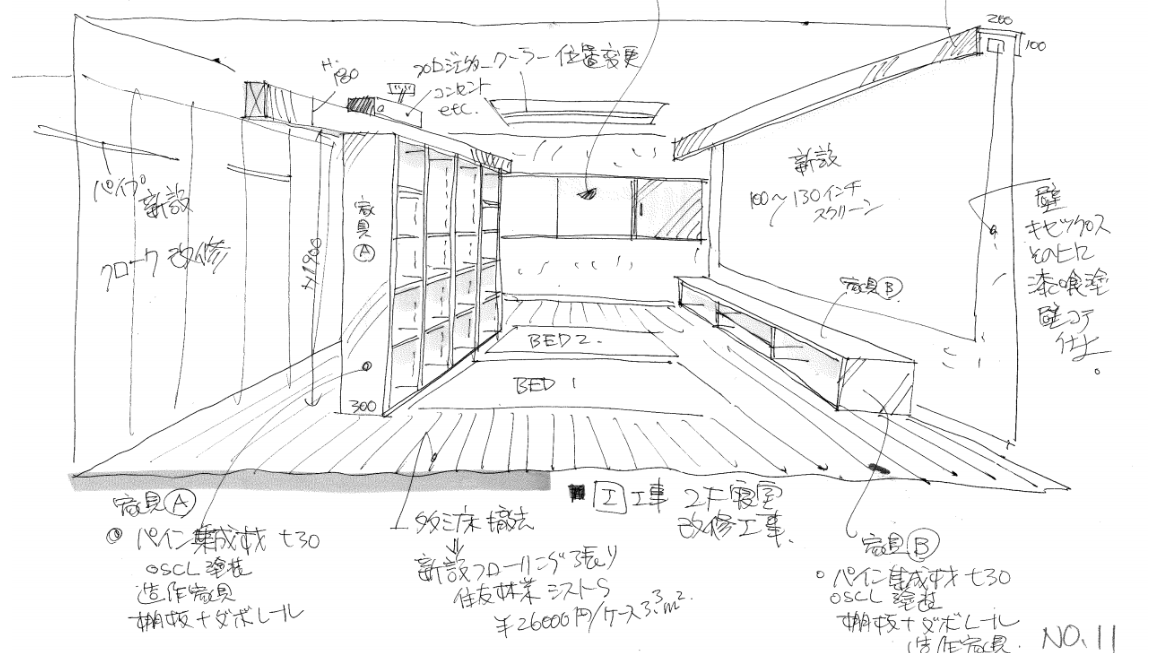

計画段階では「なぜここに扉/収納か?」まで理由を詰めるミーティングを、手書きパースで可視化しながら進行。完成イメージと機能要件を擦り合わせることで、工事後の“想定外”を抑えています。

シアタールームは100〜130インチ級のスクリーン想定で、家具配置・動線・遮光を一体設計。配線や機器置き場もパースに書き込み、施工前に要件を固定化しています。

オーディオルームは三角に張り出す増築形状を活かし、定在波の偏りを抑えるレイアウトに。天井の意匠梁と漆喰面で適度に拡散させ、過度な吸音に頼らない“聴き疲れしにくい”空間を狙っています。

寝室兼シアターは日中でも暗転できる遮光計画を採用。映像・音響機器を床・壁の開口と干渉させない配置とし、機器熱・騒音の逃げ道も考慮しています。

遮音は“重さ”が要。二重壁・二重天井・浮き床などで部材重量が増えるため、梁・柱・床の許容荷重を事前確認。必要に応じて梁の入替や補強を伴います。

ドアと窓は漏れやすい要所。防音ドア(二重化や高性能一枚扉)と二重サッシを基本とし、パッキン・気密シールの連続性を確保します。

ピアノやサブウーファーは床・梁を介して音が回り込みます。浮き床や防振インシュレーターで躯体から切り離し、壁・天井も弾性層でデカップルします。

高気密ゆえに換気口が“音の抜け道”になりがち。消音チャンバー・防音ダクト・機器用吸排気の迂回ルートを設計し、配線貫通部は遮音ボックスやパテで気密を担保します。

二重天井・浮き床で有効高さが下がります。用途と体格(演奏動作・視聴姿勢)を踏まえて、計画段階で最低必要高さを確保しましょう。

「とりあえず外付けブース」からの卒業を促すには、パースで“暮らしの絵”を共有し、費用対効果(遮音・快適性・可変性)を見える化するのが有効です。

オーディオルーム・シアタールーム・演奏室などの防音・音響事業を手がける。

豊富な知識と経験を活かし、利用者のライフスタイル・用途に合わせた、数々の音響防音空間を実現。

防音室を作りたい場所の下見・見積もりまでは全国どこでも無料。ロック魂で駆けつけます。

ハウスメーカーで現場監督経験を積んだあと、2000年に解体業を経営する家業に入り、ハウジング事業を立ち上げる。

学生の頃から趣味としていたドラム・オーディオを活かした音響防音事業をスタート。「止められない音はない。音響特性にこだわる音でお役に立つ」をモットーに、365日、防音室の探求に励む。

引用元:SUPER CEO

https://superceo.jp/indivi/focus/i60604-2